| 操作・設定 | PC画面 |

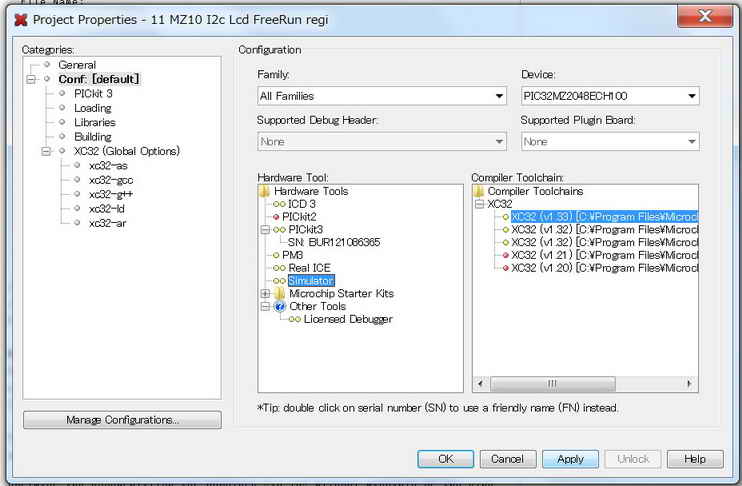

| ① MPLAB X のプロジェクトファイルのプロパティの ダイアログを開く ② Hardware Tool欄で Simulator を選択して 右下の Applyボタンをクリックする。 |

|

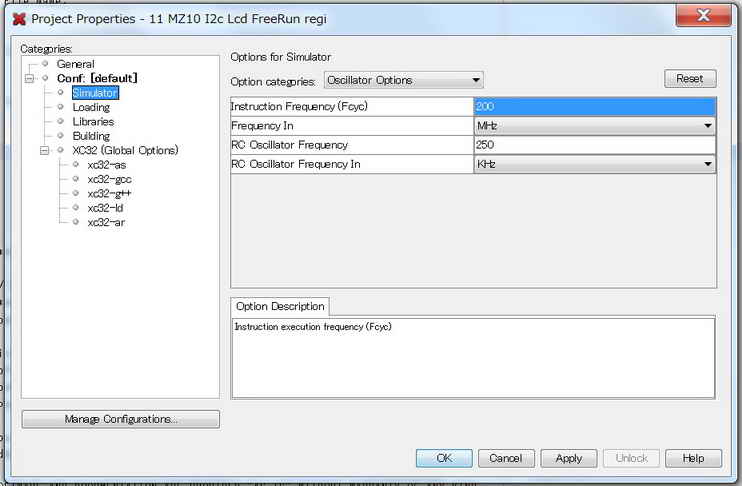

| ④ Categoreis 欄 のPickit3(ICD 3: ICD3の場合)が Simulator に変わる ⑤ Option categoriesのOscillator を選択して ターゲットのInstruction Frequency を入力する |

|

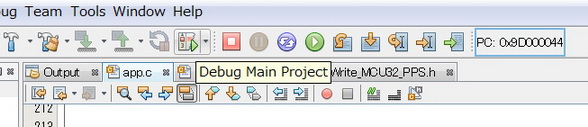

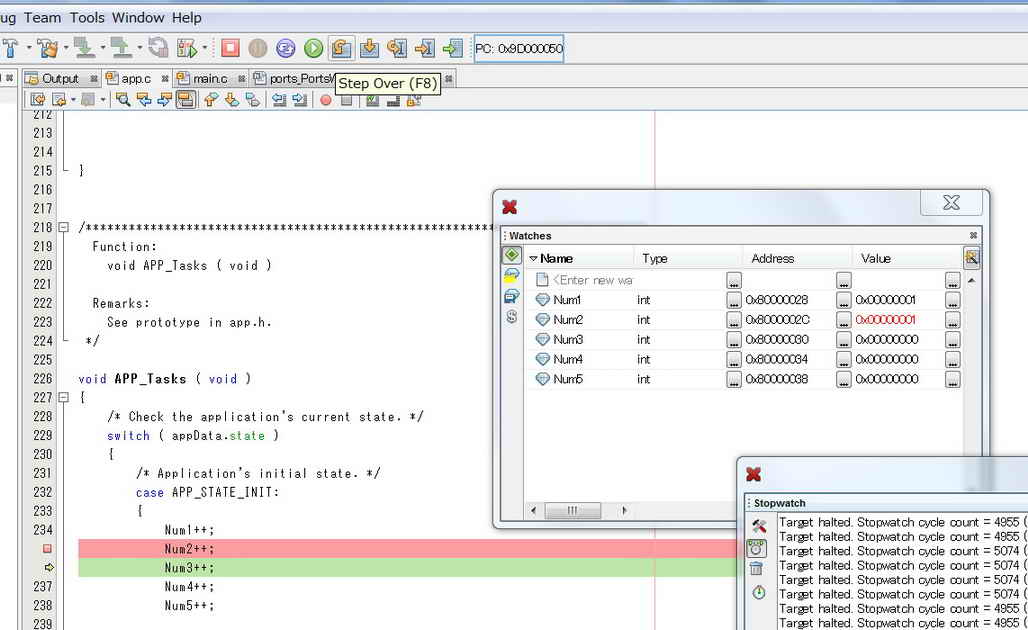

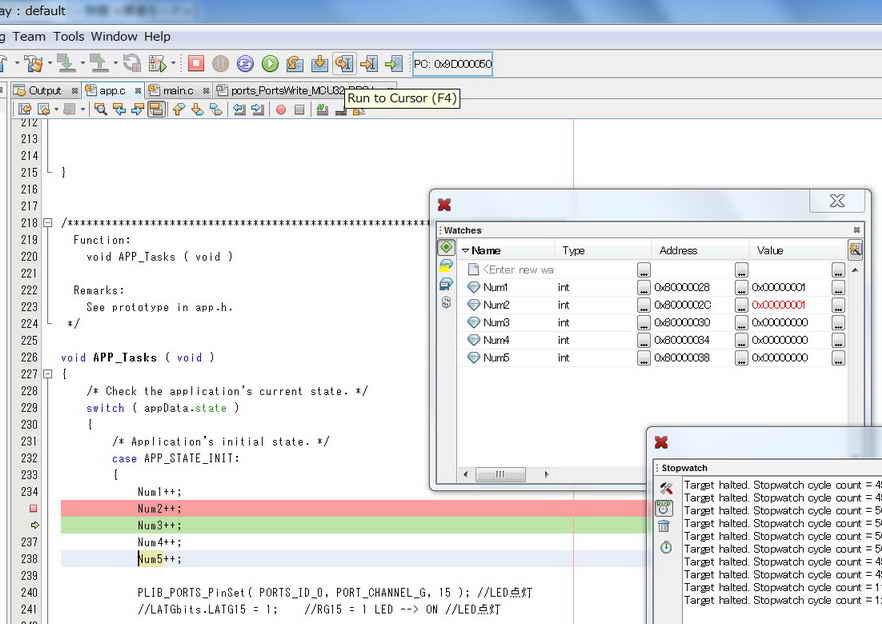

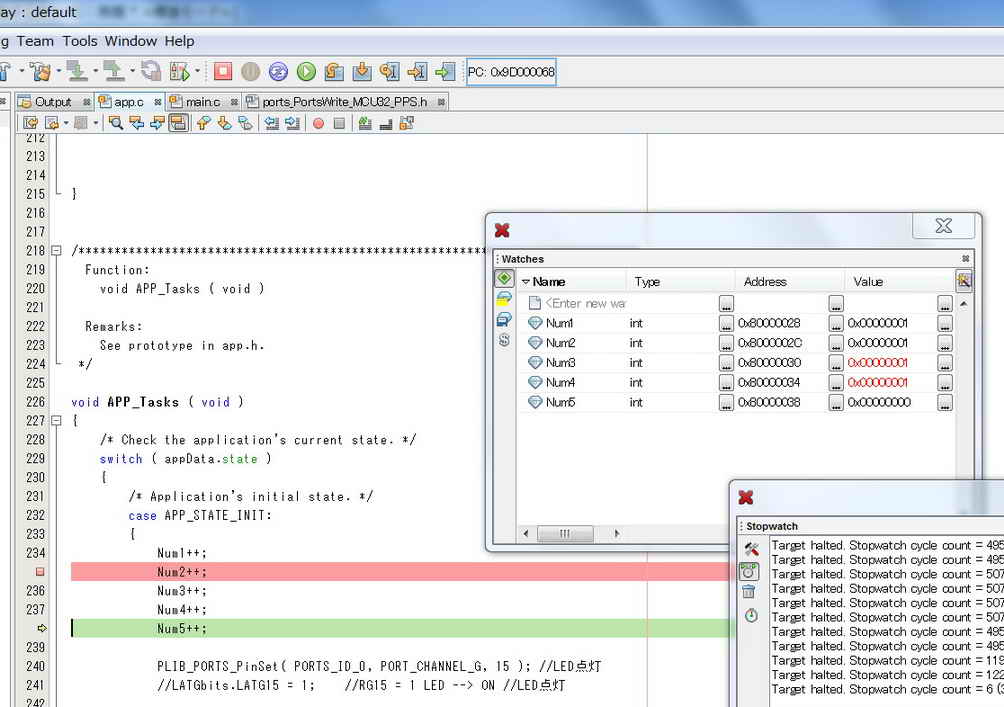

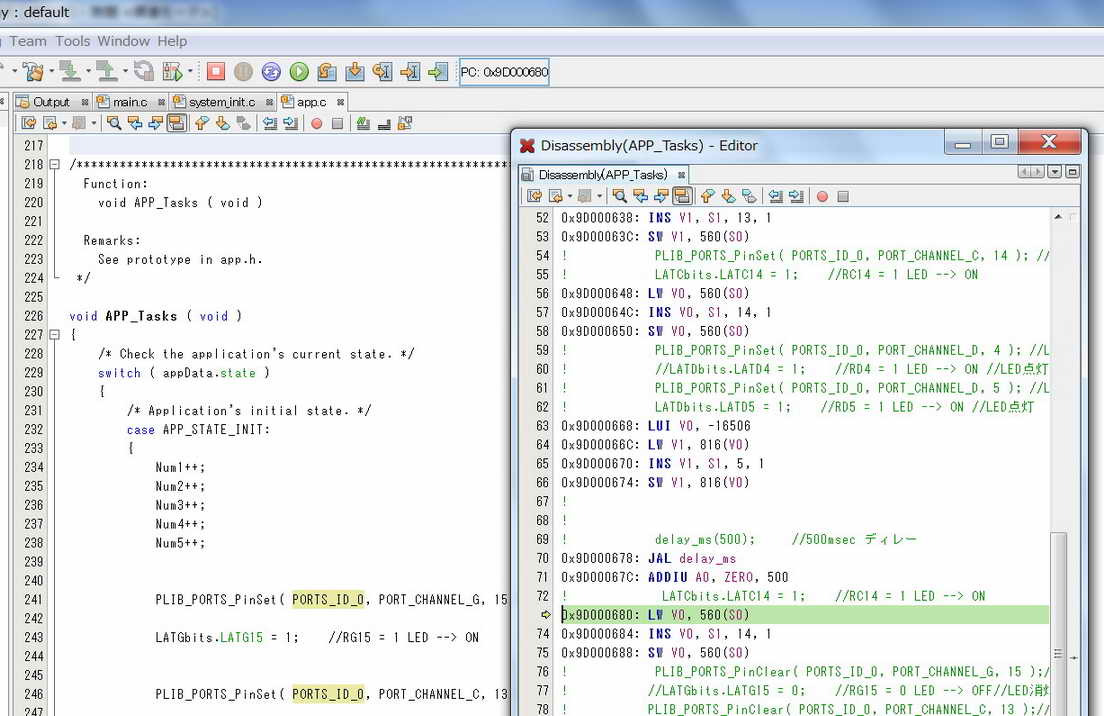

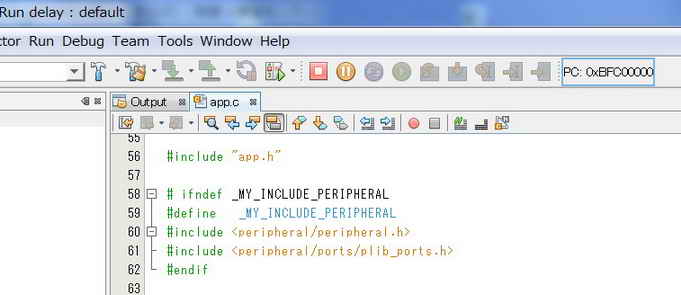

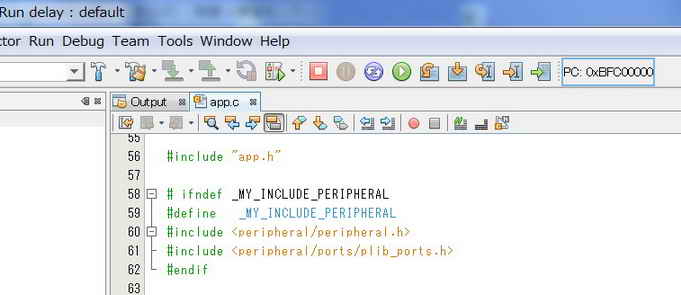

| ⑥ メニューの[Debug] → [Debug Project](または、 Debug Project MainProgramアイコン での再コンパイルを行う。 再コンパイルが行われると同時にアイコン欄デバック用の アイコンが表示される |

|

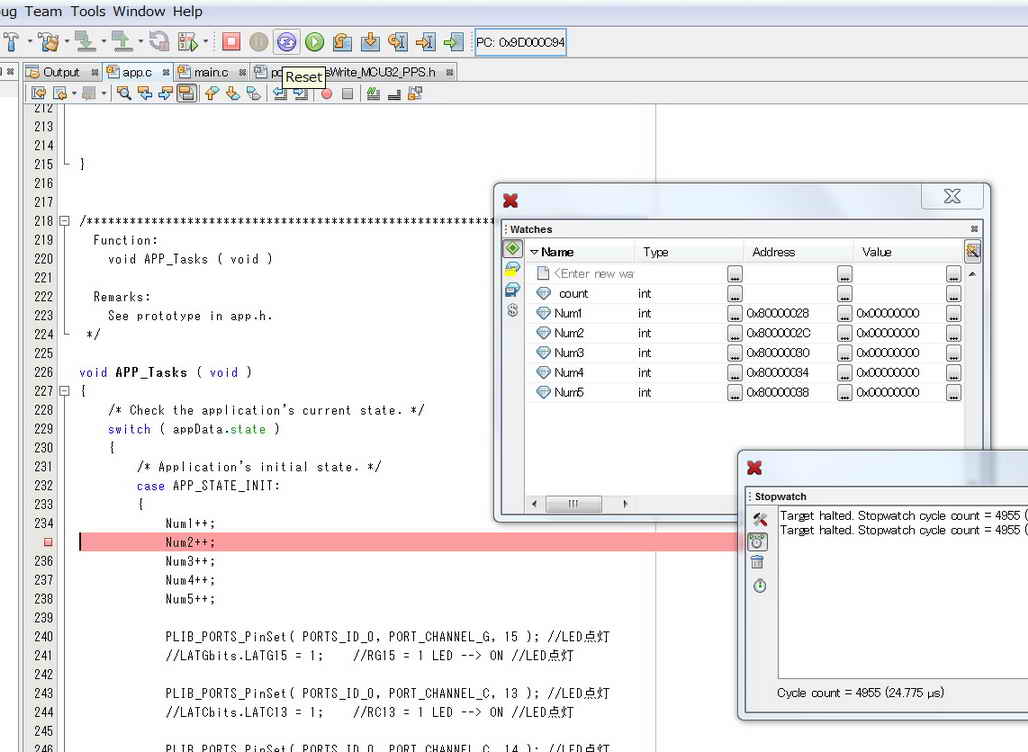

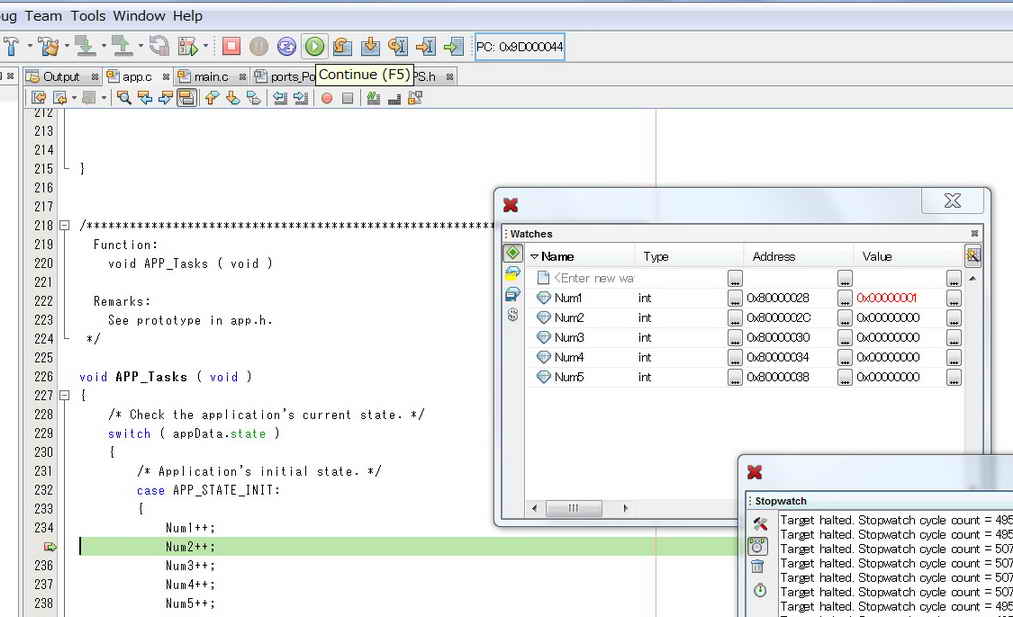

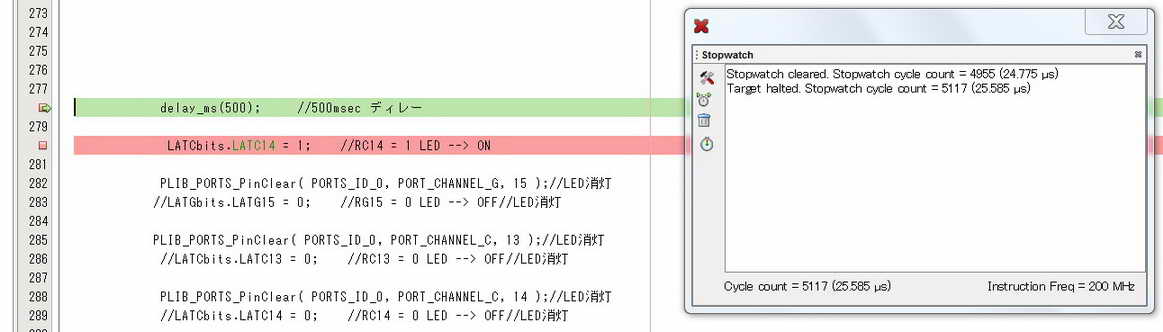

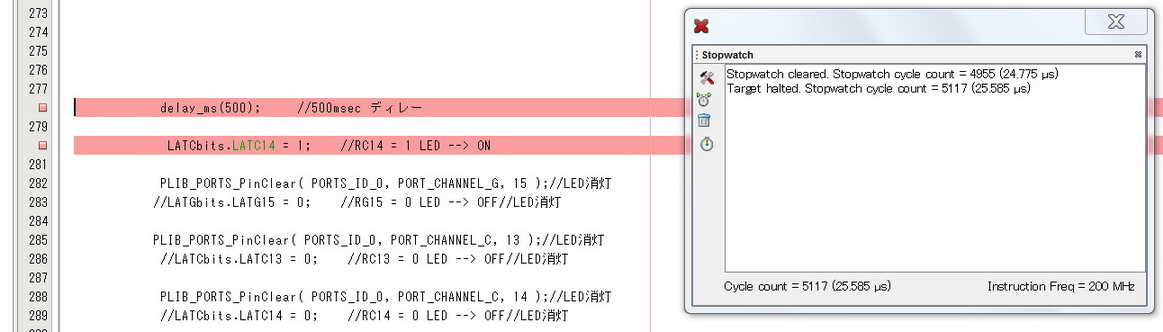

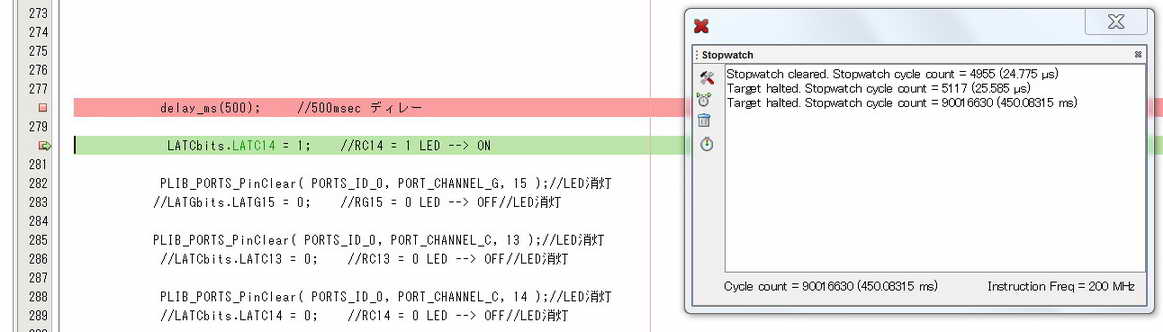

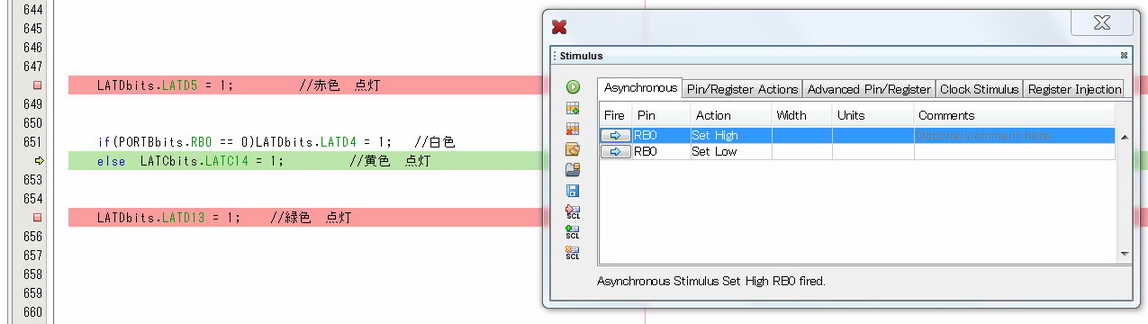

| ⑦ デバックが実行中となった状態となるので、メニューの [Debug] → [Pause](または、 デバック停止させる |

|

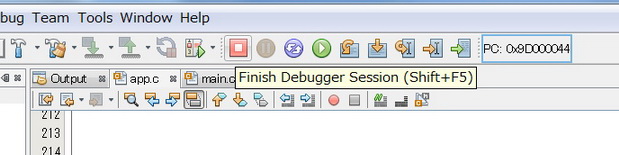

| ⑧ デバッグモードを終了して、通常のモードに戻りたい場合は Finish Debugger Session アイコン |

|